- 입력 2025.01.15 13:37

0

0

[ 아시아경제 ] 한국 정치권은 다수당인 민주당이 주도하는 각종 법 개정이 논란이 되고 있다. 상속법 개정 등 시대 변화에 따른 국민의 정당한 요구에 대한 응답일 때도 있지만, 법 개정이 정치적 도구로 쉽게 여겨지는 현상은 국회의원에게 주어진 엄중한 헌법상의 책무가 언제 방향이 바뀔지 모르는 바람과도 같다. 법이 지나치게 자주 바뀌면 법적 안정성이 훼손되고, 예측 가능성이 떨어지며, 사회적 혼란을 초래할 수 있다.

법의 경직성은 때때로 불편하게 느껴질 수도 있지만, 이러한 혼란을 방지하고 장기적인 안정을 보장하는 중요한 원칙이다. 정권이 바뀔 때마다 등장하는 언론법 및 검찰 권한과 공수처에 대한 논란은 법이 특정 정당의 정치적 유불리에 따라 자주 바뀔 경우, 법 자체의 권위가 흔들릴 수 있다는 점을 잘 보여준다. 법이 특정 시점에 불리할 수도 있지만, 장기적으로는 이러한 경직성이 법과 제도의 안정성을 유지하는 데 기여한다.

법의 경직성이 중요한 이유는 국가 정책의 일관성을 보장하기 때문이다. 특히 주요 경제 정책 중 하나인 부동산 정책을 보면, 정부가 바뀔 때마다 법과 정책이 급격히 변동하면서 시장이 혼란에 빠지는 경우가 많았다. 문재인 정부 시절 부동산 규제를 강화하는 법 개정이 다수였지만, 이후 윤석열 정부가 들어서면서 이를 완화하는 법 개정을 추진했다. 이러한 변화는 시장의 예측 가능성을 낮추고, 국민들에게 불안감을 주며, 경제적 혼란을 초래했다. 반면, 법이 일정한 방향성을 유지했다면, 시장은 장기적인 안정을 바탕으로 건강한 성장을 이어갈 수 있었을 것이다.

가상자산에 대한 과세를 2년 유예한 소득세법 개정도 마찬가지로 정치적 의도의 극단이며 법이 너무 가볍게 여겨진다. 소득이 있는 곳에 세금이 있다는 원칙을 벗어나, 이미 2014년부터 가상자산 거래에 대한 세제가 확립된 미국 등과는 큰 차이가 있으며, 한국은 각종 가상자산 투기의 장으로 전락해 국가의 위상이 후퇴한 면모이다. 과세체계는 세수 자체보다는 금융거래 보고 의무를 통한 시장 투명성에 방점이 있을 것이다.

또한, 법의 경직성은 특정 세력이 단기적인 이익을 위해 법을 악용하는 것을 방지하는 역할도 한다. 다수 의석을 차지했다고 해서 원하는 대로 법을 쉽게 바꿀 수 있다면, 이는 결국 법치주의의 근간을 흔드는 결과를 초래할 수 있다. 예로, 2020년 민주당이 공수처법을 개정하면서 야당과 합의 없이도 처장을 임명할 수 있도록 했는데, 이에 절차적 정당성과 정치적 중립성 문제가 지속해서 제기된다. 검·경 수사권 조정에 따른 영장 집행 지휘 문제도 이제는 윤 대통령 탄핵 국면에서 이러한 법이 국민에게 짐으로 돌아온다. 특정 정당이 자신들에게 유리한 방식으로 법을 변경하는 것이 반복된다면, 정권이 바뀔 때마다 법이 다시 개정되는 악순환이 이어질 수밖에 없다. 이는 민주주의 사회에서 법이 지녀야 할 공정성과 일관성을 훼손하는 것이다.

법의 경직성은 법이 단순한 정치적 도구로 변질하는 것을 막고, 장기적인 사회적 합의를 지켜주는 역할을 한다. 민주주의 사회에서 법은 특정 정당이나 정치 세력의 이익을 위해 존재하는 것이 아니라, 국민 전체의 권리와 안정적인 사회 질서를 보호하는 역할을 해야 한다.

결국, 법체계의 본질은 장기적인 안정성과 신뢰성에 있다. 법의 경직성을 무조건 부정할 것이 아니라, 그것이 지켜주는 가치에 대한 깊은 고민도 필요할 것이다. 이는 민주주의와 법치주의를 유지하는 데 필수적인 요소이며, 우리 사회가 보다 성숙한 민주주의로 나아가기 위해 반드시 고려해야 할 문제이다.

김규일 미시간주립대 교수

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #경직

- #장기

- #안정

- #특정

- #사회

- #국민

- #논단

- #대한

- #정치

- #게임

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 정부, '독재자 축출' 시리아와 수교 검토…UN의 마지막 미수교국

- 아시아경제

0

0

- 2

- 이재명 교섭단체 연설…성장 3배, 희망·민주주의 2배 늘었다

- 아시아경제

0

0

- 3

- 권성동 “국정혼란 주범은 이재명 세력…대통령직 차지하려는 모반”

- 서울신문

0

0

- 4

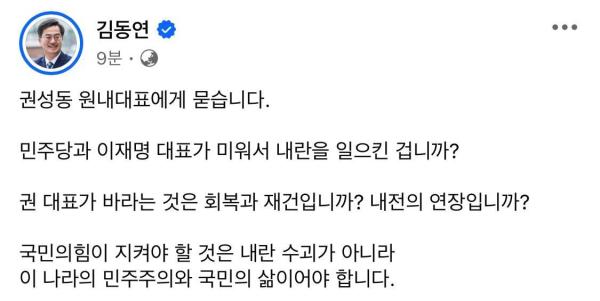

- 김동연, 권성동 대표에 "국힘이 지켜야할 것은 내란 수괴 아닌 국민"

- 아시아경제

0

0

- 5

- “입법권력 휘두르는 개인 숭배 세력”…與 ‘이재명 디스전’ 野 ‘야유 금지령’

- 서울신문

0

0

- 6

- 악마는 디테일에 있다?…연금개혁 방법론서 이견 못 좁히는 여야

- 서울신문

0

0

- 7

- 기약 없는 국정협의회…여야 샅바싸움에 추경 논의 '산으로'

- 아시아경제

0

0

- 8

- 이재명이 띄운 AI인력 10만 양성…野 "과거 답습, 이건 좀 아냐"

- 아시아경제

0

0

- 9

- 권성동 “국가 위기 유발자는 민주당 이재명 세력”[국회 교섭단체 대표연설]

- 서울신문

0

0

- 10

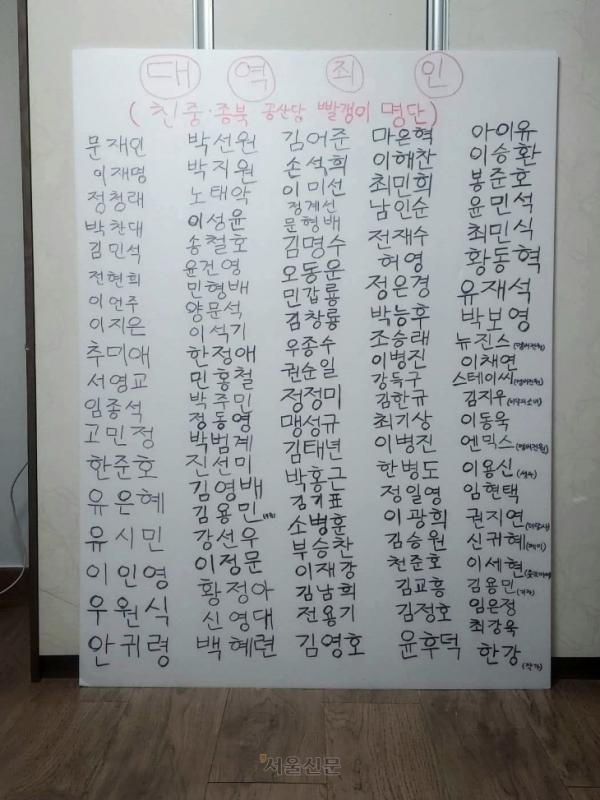

- 아이유·유재석·한강 적힌 ‘빨갱이 명단’ 논란…이준석 “반지성의 향연”

- 서울신문

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.