- 한상현 기자

- 입력 2025.02.11 14:55

0

0

[중앙이코노미뉴스 한상현 기자] 국내 연구진이 나노미터(nm) 크기의 2차원 자성체에서 자기저항을 30배 이상 조절하는 기술을 세계 최초로 발견했다. 이번 연구는 초저전력·초고속 전자 소자 개발의 새로운 가능성을 제시하며, 반도체 기술의 한계를 넘어서 새로운 전자 소자 개발의 돌파구가 될 것으로 기대된다.

자기저항(Magnetoresistance, MR) 효과는 각종 자기 센서 및 차세대 메모리(MRAM)와 같은 데이터 저장 장치의 핵심 원리로 활용된다. 특히, 거대 자기저항(GMR)과 터널 자기저항(TMR)은 지난 30년간 데이터 저장 기술 발전을 이끌었으며, 이를 발견한 공로로 2007년 알베르 페르(Albert Fert)와 피터 그륀베르크(Peter Grünberg)가 노벨 물리학상을 수상했다.

그러나 기존 자기저항은 조절이 어렵다는 한계가 있었으나, 울산대학교 김상훈 교수 연구팀이 KIST 박태언 박사팀, KAIST 김세권 교수팀, 연세대 김경환 교수팀, 성균관대 이창구 교수팀과 공동 연구를 통해 2차원 자성체 Fe₅GeTe₂에서 자기저항을 30배 이상 조절하는 데 성공했다.

연구팀은 나노 전자소자 내 자성체에 전류를 흘려, 강자성체(FM)에서 반강자성체(AFM)로의 상전이를 유도하여 자기저항 변화를 기존 5%에서 170%까지 증가시켰다. 이는 기존의 자기저항 제어 방식과는 근본적으로 다른 혁신적인 접근법으로, 연구진은 이러한 변화가 2차원 자성체의 원자층 사이에 존재하는 반데르발스 틈(gap) 때문임을 밝혀냈다.

특히, 전류를 이용한 자기 상전이는 1996년 영국 옥스퍼드 대학에서 이론적으로 제안된 이후 30년간 실험적으로 입증되지 못했던 현상이다. 이번 연구는 이러한 난제를 해결하며, 차세대 전자 소자 개발에 새로운 방향을 제시했다.

2차원(2D) 소재는 원자층 수준의 초박형 물질로, 전자적·광학적·기계적 특성이 우수해 반도체, 에너지, 센서 등 다양한 산업에 활용될 가능성이 크다. 연구진은 이번 연구 성과가 기존 반도체 기술의 한계를 넘어, 초저전력 인공 뉴런 소자, 마그논 트랜지스터, 차세대 AI 칩 및 양자컴퓨터와 같은 고성능 전자 소자 개발로 이어질 것으로 기대하고 있다.

이번 연구를 이끈 김상훈 울산대 교수는 “이번 연구를 통해 차세대 스핀트로닉스 소자의 핵심 기술을 확보할 수 있을 것”이라며 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구의 주역인 울산대학교 김광수 박사과정생(제1저자)과 성균관대학교 안효빈 연구원(제1저자)은 4년간 연구를 주도하며 성과를 이끌어냈다. 대학과 국가 연구기관 간의 협력으로 이루어진 본 연구는 국내 학-연 협력 모델의 모범 사례로 평가된다.

이번 연구 결과는 재료과학분야 최상위 저널인 ≪Advanced Materials≫(Impact Factor 27.4)에 지난달 28일 게재됐다.

한편, 울산대 김상훈 교수팀은 이번 연구 결과가 새로운 현상인 만큼, 다양한 관점에서 추가 연구를 진행하고, 산업적 적용 가능성을 확대하는 방안을 연구할 예정이다.

- #김상훈

- #조절

- #차원

- #국내

- #저항

- #이상

- #울산대

- #성체

- #이번

- #교수

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 롯데월드에 ‘메이플스토리’ 어트랙션…내년 상반기 첫선

- 서울신문

0

0

- 2

- 최현석, 프레시지와 협업…‘랍스터 마라크림짬뽕’ 밀키트 출시

- 스타데일리뉴스

0

0

- 3

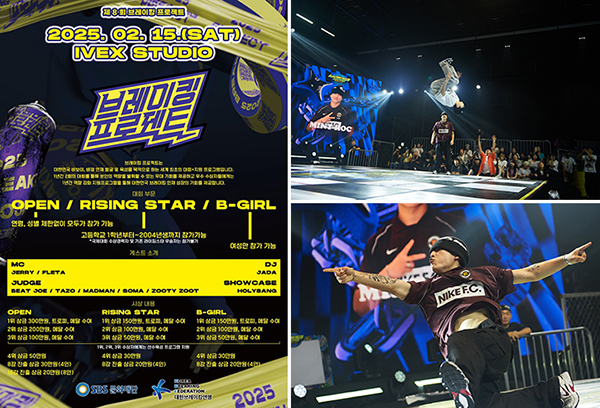

- SBS문화재단·대한브레이킹연맹, 브레이킹프로젝트 15일 아이벡스 스튜디오 개최

- 스타데일리뉴스

0

0

- 4

- 한진, ‘원클릭’으로 일본 이커머스 배송 지원…큐텐재팬과 협력

- 스타데일리뉴스

0

0

- 5

- 대전대, ‘2025 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 선포식’ 성황리에 개최

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 6

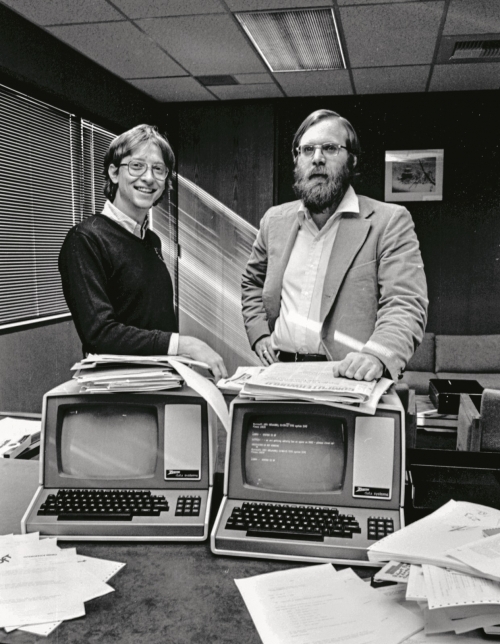

- 1977년 4월… 게이츠가 잡스를 처음 만났다

- 서울신문

0

0

- 7

- 빠니보틀, 롯데카드와 협업한 ‘Trip to 로카’ 에디션 4종 출시

- 스타데일리뉴스

0

0

- 8

- 국립공주대, 2025학년도 자율전공학부 신입생 대상 멘토학과 탐색페어 개최

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 9

- 김영옥 보건복지위원장, 미라클 프로젝트 기부 전달식 참여

- 스타데일리뉴스

0

0

- 10

- "벚꽃 여행과 골프를 같이 즐기는 가고시마 어떠세요"

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.