- 입력 2025.02.09 06:00

0

0[ 아시아경제 ] 과거 학교 앞 문구점에서나 보이던 '캡슐 머신'이 최근 20대 사이에서 주목받고 있다. 홍대, 이태원 등 번화가 팝업 스토어에서 한 자리를 차지하고 있는 캡슐 머신은 유명 캐릭터나 브랜드와 협업한 굿즈(상품)를 담고 있다. 일본을 휩쓸었던 캡슐 머신 열풍은 어떻게 한국에서도 트렌드로 자리 잡을 수 있었을까.

캡슐 토이는 손바닥만 한 플라스틱 볼 안에 담긴 장난감으로, 주로 랜덤 뽑기 형태로 판매된다. 과거 한국에서도 500원 안팎의 동전을 넣는 '캡슐 뽑기'가 성행한 바 있다. 그러나 요즘 Z 세대를 사로잡은 캡슐 머신은 훨씬 고급화된 버전이다. 대기업이 기획한 팝업 스토어에 설치되며, 장난감의 품질이 개선됐다. 유명 브랜드와 협력해 개발한 인기 캐릭터도 많다.

지난해 말부터 올해 초까지 열린 서울 잠실 '포켓몬 팝업스토어'에서도 캡슐 머신이 인기였다. 세계적인 유명세를 가진 포켓몬스터 브랜드와 협력해 만든 배지, 플라스틱 장난감, 오브제 등 다양한 형태의 소품들이 캡슐 머신에 담겨 판매됐다. 머신을 한 번 돌리는 가격은 3000~7000원 사이. 소품형 장난감에 지출하기엔 만만찮은 금액이지만, 수만원대 목돈을 썼다는 경험담도 심심찮게 포착된다. 중고 거래 플랫폼에는 자신이 수집한 장난감을 다른 것과 교환하겠다는 글이 올라오고 있다.

캡슐 머신 붐은 일본에서부터 시작됐다. 사실 일본은 오래전부터 캡슐 머신 강국이었다. 1960년대 미국에서 캡슐 판매기를 수입한 이래로 동네 마트, 무인 상점 등에 머신이 활발하게 설치됐다. 일본완구협회는 2022년 일본 캡슐 머신 시장 규모를 역대 최대치인 610억엔으로 집계했다. 설치된 총 머신 수는 7만여개로 편의점 점포(약 5만7000개)보다 많다.

일본에서도 캡슐 머신은 추억 속 아이템 정도로 여겨졌으나, 2010년대 2030세대 여성 소비층 공략에 성공하면서 새로운 황금기를 맞이했다. 요즘 일본 캡슐 머신은 '가챠가챠(がちゃがちゃ)'로 불린다. 한국어론 '철컥철컥' 정도로 번역할 수 있다. 일본에서 가챠는 랜덤 요소가 있는 상품 전체를 아우르는 신조어로 통할 정도다. 오사카 등 번화가에는 '가챠가챠의 숲'이라는 캡슐 머신만 모아 놓은 대형 마트도 존재한다.

어떻게 가챠가 한일 젊은 세대의 관심을 끌어모으게 된 걸까.

일본의 마케팅 전문가 오노오 가쓰히코는 지난해 8월 일본 '가챠 붐'을 면밀히 분석한 '가챠가챠의 경제학'을 출간한 바 있다. 이 책에서 그는 옛날 캡슐 머신과 오늘날 가챠 머신의 가장 큰 차이점이 가격과 품질에 있다고 진단했다. 과거와 달리 오늘날 가챠 머신에서 뽑히는 장난감은 오랜 역사를 지닌 완구 기업들이 심혈을 기울여 제작한 고품질 소품이며, 덕분에 성인층의 수집 욕구를 자극한다는 것이다.

이 소품이 별개 제품으로 팔렸다면 지금 같은 호응은 얻지 못했을 것이다. 하지만 기획사가 완구업체와 손잡고 상품을 가챠 머신에 담아 작동 횟수당 3000~7000원 가격에 판매하는 독특한 비즈니스 모델이 '규모의 경제'를 낳았다.

특히 저자는 가챠를 돌려 무엇이 나올지 기대하는 행위 자체가 "경험 소비"라며 "기본적으로 생산 수량 제한을 두기 때문에 한 번 동나면 앞으론 구매할 수 없다는 점이 인기의 핵심"이라고 강조한다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “경험 소비는 온라인과 대비되는 오프라인 마케팅의 강점”이라며 “머신을 돌려 자기가 원하던 굿즈가 나올지 말지 기대하는 과정 자체가 소비 상품이 된 것”이라고 설명했다. 다만 “뽑기 상품은 랜덤성이라는 도박적 요소를 일부 포함한다는 점에서 오히려 부정적인 경험을 줄 수도 있다”라며 “소비자가 머신에 너무 많은 금액을 지불하게 하거나, 비인기상품만 많이 뽑히는 일을 경험하게 한다면 지출 대비 불쾌감이 커질 수 있다”고 경고했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #소비

- #인기

- #팝업

- #일본

- #장난감

- #화려

- #부활

- #스토어

- #문방구

- #머신

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 눈길 사로잡은 '신세계스퀘어 미디어아트' 누가 제작했나 봤더니

- 일간스포츠

0

0

- 2

- SK매직 김완성, "기대 넘는 성과 보여주자"…'SUPEX 2025' 개최

- 일간스포츠

0

0

- 3

- '텍스트힙' 문학 읽는 1020 늘었다…리뷰·독서모임도 급증

- 아시아경제

0

0

- 4

- 10명으로 꾸려지는 삼성전자 새 이사회 면면 살펴보니

- 일간스포츠

0

0

- 5

- 하나은행, 외화지급보증서 비대면 발급 서비스 시행

- 일간스포츠

0

0

- 6

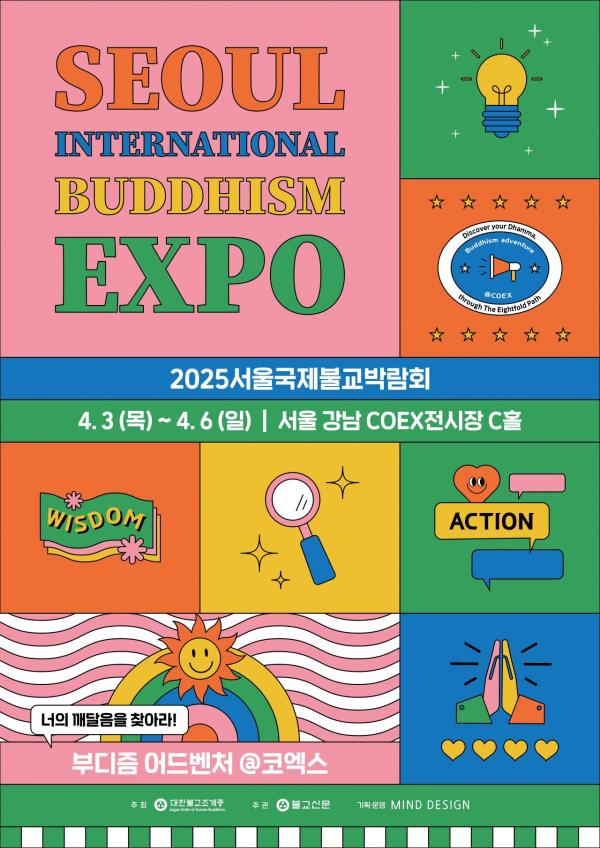

- 서울국제불교박람회, '젊은 불교' 이어간다…'MZ크루' 100인 선정

- 아시아경제

0

0

- 7

- 와이앤아처, 스포츠 액셀러레이팅 프로그램 지원사업 'Archer's HERO Season 9' 참여 스타트업 모집

- 일간스포츠

0

0

- 8

- 김복남맥주, ‘BOK PLAY 영상공모전’ 개최… 나만의 스토리를!

- 일간스포츠

0

0

- 9

- LG 창업주 손자 구본웅, 세계 최대 규모 AI 데이터 센터 국내 설립 추진

- 일간스포츠

0

0

- 10

- 문체부 UAE에서 韓문화 알리기…오는 28일 홍보관 개관

- 아시아경제

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.