- 입력 2024.11.21 09:52

[ 아시아경제 ] 정부가 연말 내놓을 알뜰폰 종합대책에 대한 우려가 커지고 있다. ‘통신비 절감’에만 초점을 맞춘다면 시장의 혼선만 가중될 가능성이 크다는 지적이 나온다.

한국의 알뜰폰 점유율(19%)은 독일에 이어 세계 2위 수준으로 성장했다. 국내 알뜰폰 사업자(MVNO)는 80개를 넘어섰다. 2016년(39개) 대비 2배 이상 늘었다. 통신 시장 진입장벽이 낮아지면서 MVNO가 빠르게 증가했다. 대기업 자회사가 아닌 중소 MVNO들도 최근 5년간 1000억원 규모의 흑자를 달성했다. 양적 성장에 성공한 알뜰폰 시장이 질적인 성장을 도모할 수 있는 체계적인 지원방안이 필요한 때다.

알뜰폰 활성화가 곧 가계 통신비 경감으로 이어질 것으로 판단한 정부는 지난 10년 동안 MVNO가 생존할 수 있는 기초 체력을 만드는 데 집중했다. 매년 정부가 MVNO를 대신해 이동통신사와 인프라 대여료(도매대가) 협상을 대신해 줬다. 데이터와 음성 도매대가는 10년 전보다 각각 99%, 89% 내렸다. 갑과 을 관계가 확실한 이통사와 MVNO가 개별 협상에 나섰다면 얻을 수 없는 결과다. 유상임 과학기술정보통신부 장관은 지난 13일에도 이통 3사 최고경영자(CEO)를 만나 알뜰폰이 이통 3사 체제에서 실질적인 경쟁 주체로 성장하도록 협력해 달라는 취지의 발언을 했다.

정부는 대신 협상 테이블에 앉는 것에 그치지 않고 MVNO에 도매대가 외에도 전파 사용료 면제 등 다양한 당근책을 제공했다. MVNO는 정부의 지원과 자급제 단말 확대, 합리적 소비 문화 확산 등으로 안정적인 사업기반을 확보했다.

이제는 MVNO가 자력으로 생존할 수 있는 능력을 배양할 때다. 도매대가 인하 등의 재정적 지원에만 급급하면 질적 성장은 오지 않는다.

현재 알뜰폰 시장은 사업자 진입만 있고 퇴출은 없는 상태다. 시장에 발을 들이면 크든 작든 도소매 차익만으로 이익을 낼 수 있다. 정부의 재정적 지원 중심의 정책으로 MVNO들의 규제 의존성은 강해졌다.

MVNO가 이동통신사의 진정한 경쟁 파트너로 거듭날 수 있는 활성화 대책이 필요하다. 영세 사업자 간 인수합병(M&A), 한계 사업자 퇴출 등을 통해 경쟁력 있는 대형 사업자가 나타나야 한다. 자체 과금 및 영업 전산 설비를 갖춰 독자 상품을 설계할 정도로 규모를 갖춘 MVNO를 육성해야 한다. 가입자 요금 정보를 분석해 맞춤형 상품을 기획하고, 청구 수납 비용을 절감하면 통신 요금 인하 여력도 생긴다.

유 장관이 올해 초 잠재력 있는 사업자의 대형화를 유도하는 방안을 찾겠다고 발언한 것 역시 이러한 흐름과 무관하지 않다. 정부가 혁신적인 서비스 개발을 하는 MVNO에 인센티브를 제공하는 것도 방안 중 하나가 될 수 있다.

이용자 보호를 위한 정책도 강화해야 한다. 그간 알뜰폰의 이용자 보호 정책, 고객센터 운영, 정보보호 투자가 부족하다는 지적이 이어져 왔다. 사업자의 허술한 시스템을 악용한 부정 개통, 개인정보 유출 등의 소비자 피해가 빈발했다. 스팸이나 보이스피싱 등 각종 범죄에 알뜰폰이 악용될 우려도 크다. MVNO가 영세해질수록 개인정보 보호 조치나 편의성은 떨어질 수밖에 없다. 정부는 ‘정책 부조화’에 따른 부작용도 최소화해야 한다. 정부가 통신 시장에서 이통사와 MVNO가 상생할 수 있는 종합대책을 내놓길 기대한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #시장

- #통신

- #정부

- #아직

- #초동

- #지원

- #사업자

- #성장

- #알뜰

- #시각

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 현대차·기아 10월 유럽 판매 전년比 7.5%↓

- 2

- SK텔레콤-신한카드, AI 기술로 금융 범죄 예방 협업…MOU 체결

- 3

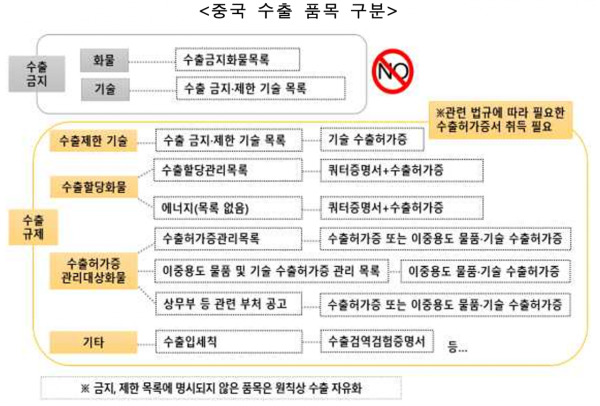

- '중국 수출관리제도' 한눈에…산업부·코트라, 대응 전략 보고서 발간

- 4

- 신평업계 "롯데케미칼 재무특약 미준수 재발·유동성 위험 상존"

- 5

- [인사]LG CNS

- 6

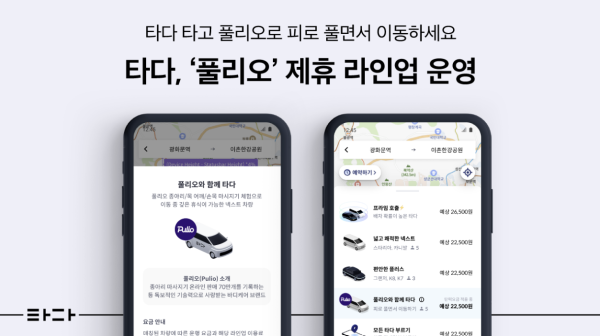

- "타다 타고 마사지 받으세요"…'풀리오' 제휴 타다 넥스트 달린다

- 7

- LG전자 김영락 한국영업본부장 사장 승진

- 8

- [Invest&Law]‘스타트업 해외 진출 법규 애로 해소 돕겠다’…중기부·로펌 8곳 '맞손'

![[Invest&Law]‘스타트업 해외 진출 법규 애로 해소 돕겠다’…중기부·로펌 8곳 '맞손'](https://cdn.inappnews.net/news/556448/ian-1732061113-907973.jpg)

- 9

- 한국과학기자협회, '과학언론 40년, 과학이슈 60선' 40년사 발간

- 10

- LX인터, 안전보건 국제인증 획득

5개

5개

![[인사]LG CNS](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/defaultImage_dt.svg)

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.0/500