- 입력 2025.02.19 11:00

0

0[ 아시아경제 ] 국내 기업 10곳 중 8곳이 중대재해처벌법(이하 중처법) 개정 필요성을 언급했다. 과도한 서류 작성에 따른 행정력 낭비를 시정하고, 정부의 감독 정책을 처벌에서 지도·지원으로 전환해야 한다는 의견이 나왔다.

한국경영자총협회는 19일 이 같은 내용의 '기업 안전투자 현황 및 중대재해 예방정책 개선 실태조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 중처법이 시행된 지 3년이 지난 상황에서 사업장의 안전관리 실태와 애로사항, 중대재해 예방정책의 효과성 등에 대한 기업 인식과 개선 방향을 파악하기 위해 이뤄졌다. 지난해 12월 23일부터 올해 1월 7일까지 진행됐으며, 국내 202개 기업이 참여했다.

응답기업의 63%는 중처법 시행 전인 2021년 대비 안전업무를 수행하는 인력이 늘었다고 했다. 1000명 이상 사업장이 평균 52.9명으로 가장 많이 증가했고, 50인 미만 사업장은 1.9명에 그쳤다. 안전관리 예산도 응답기업의 72%가 늘었다고 했는데 증가분은 1000명 이상 사업장이 평균 627억6000만원이었고, 999명 이하 사업장부터는 10억원을 밑돌았다. 경총은 "소규모 기업은 열악한 재정 여건으로 인해 전문인력 확보와 작업환경 개선을 위한 투자에 한계가 있어 정부의 컨설팅과 재정 지원에 의존하고 있는 상황이 조사 결과에 나타났다"고 설명했다.

하지만 실효성에는 의문을 드러냈다. 정부의 산업안전 정책이 사망재해 감소에 효과적이지 않다고 응답한 기업이 42%에 달했다. 중처법 시행 이후 대폭 증가한 산업재해 예방 예산 대비 사고사망자 수가 더디게 감소하고 있다는 것이다. 또 응답기업의 50%는 감독 정책을 처벌에서 지도·지원으로 바꿔야 한다고 했다. 경총은 "대형사업장의 경우 매년 정부의 감독 대상에 선정되는데 점검 시 현장 적용성 고려 없이 획일적으로 중처법을 적용해 불합리한 상황이 반복된다고 보고 있다"고 전했다.

안전관리 업무를 수행하는 데 있어 가장 큰 어려움으로는 '과도한 서류 작성에 따른 행정력 낭비'가 과반인 62%를 차지했다. 이어 '안전인력 확보·예산 부족' 32%, '현장근로자의 관심과 협력 미흡' 31% 등의 순이었다. 이러한 결과는 중처법 규정의 불명확성에서 기인했다고 경총은 분석했다. 현장 안전관리에 집중해야 할 전문 인력들이 절차서와 매뉴얼, 반기 1회 점검 등의 이행 증빙 서류를 준비하는 데 투입돼 불필요한 행정력만 낭비하고 있다는 것이다.

기업들은 이런 인식 속에 중처법 개정이 필요하다(81%)고 강조했다. 시급한 개선사항으로 '안전·보건 관계법령 등 경영책임자 의무 구체화'(47%)를 선택했다. 뒤이어 '사업주 및 경영책임자 형사처벌법(1년 이상) 완화' 41%, '도급. 용역 위탁 시 책임 범위 명확화' 38% 등의 순으로 응답 비율이 높았다.

임우택 경총 안전보건본부장은 "중대재해 예방을 위해 기업들이 인력과 예산을 늘리고 있으나 현재까지는 중처법 시행에 따른 사망재해 감소 효과가 뚜렷하지 않다"며 "기업의 안전투자가 실질적 산재 감소 효과로 이어지기 위해서는 중처법 등 실효성이 낮은 안전법령을 신속히 정비해야 한다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #기업

- #사업장

- #재해

- #국내

- #안전

- #중대

- #처벌법

- #정책

- #실효성

- #응답

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- "'다이소' 때문에 마트에 갔어요"…매출 '껑충' 일등공신 된 사연

- 아시아경제

0

0

- 2

- 게임산업협회 신임 협회장에 조영기 전 넷마블 대표

- 일간스포츠

0

0

- 3

- 1000원대 아메리카노 이제 못 먹나…더벤티도 2000원부터

- 아시아경제

0

0

- 4

- 넥슨, ‘바람의나라’ 신규 인도 지역 ‘왕들의 땅’ 업데이트

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 5

- 네덜란드 경제부 장관·ASML 전 CEO, 삼성 평택공장 방문

- 아시아경제

0

0

- 6

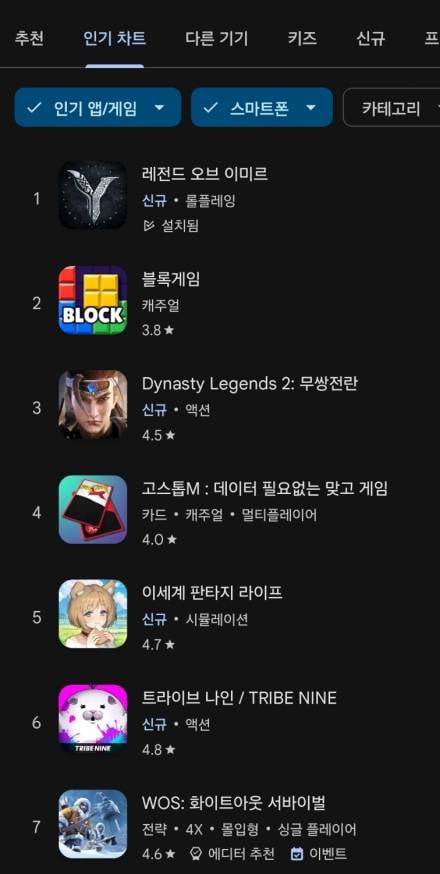

- 위메이드 '레전드 오브 이미르', 출시 첫날 구글 1위 찍었다

- 일간스포츠

0

0

- 7

- 최태원 美백악관 면담서 "韓 지난 8년간 미국 투자 230조원 넘어"

- 아시아경제

0

0

- 8

- "'국가대표 AI팀' 뽑아 세계적 AI모델 개발…지원 몰아주겠다"

- 아시아경제

0

0

- 9

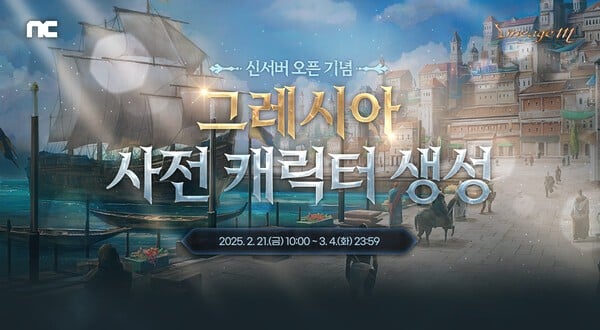

- 리니지M, ‘글루디오’ 사전 캐릭터 생성 마감∙∙∙ ‘그레시아’ 추가 오픈

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 10

- 이동통신 3사, 아이폰 16e 공시지원금 '4만5000∼25만원'

- 아시아경제

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.