- 세종 이현정·한지은 기자

- 입력 2025.02.20 01:22

0

0정부, 노인 나이 상향 논의 본격화

평균 수명 83.5세, 초고령사회 진입

복지재정도 그만큼 눈덩이로 불어

기초연금 소요액 2050년엔 5배로

수급 70세로 늦추면 年 6.8조 절감문제는 더 악화될 노인 빈곤율

중위 50%미만 年소득 1044만원

연금 수급까지 늦추면 위험 부담

“수급 대상 하위 70→40% 이하로

점진적으로 줄여 충격 완화해야”고령화에 성큼 가속도가 붙으면서 우리나라는 주민등록인구 5명 중 1명이 65세 이상인 ‘초고령사회’에 당초 관측보다 이른, 지난해 12월 진입했다. 2017년 전체 인구 가운데 노인 인구가 14% 이상을 뜻하는 ‘고령사회’에 진입한 지 불과 7년 만이다. 어느 나라보다 빠르게 늙고 있는 한국은 2044년 노인 비율 36.7%로 일본(36.5%)을 앞지르고, 2072년에는 2명 중 1명(47.7%)이 65세 이상인 ‘노인의 나라’가 될 전망이다.

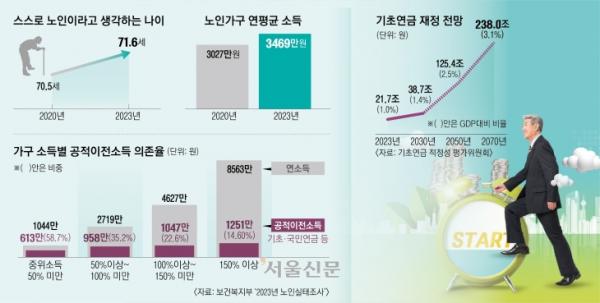

노인 복지 재정 또한 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없다. 1981년 노인복지법 제정 당시는 우리나라 평균 수명이 66세에 불과했지만 지금은 83.5세로 늘었다. 노인 연령 조정은 평균 수명 증가와 인식 변화에 따른 시대적 요구라는 의미다. 단순히 ‘법적 기준’을 바꾸는 문제가 아니다. 노인 복지 재정 부담을 줄이기 위해 기초연금과 지하철 무임승차, 노인 외래 정액제, 노인장기요양보험 등 20여개 노인 복지 서비스 제공 연령(현재 65세)을 조정하는 ‘복지 재구조화’와 맞물려 있다. 가령 노인 기준을 70세로 올리면 기초연금을 받는 시점도 5년 늦춰질 가능성이 크다. 정부는 지난 7일부터 노인 연령 상향과 함께 기초연금 등 노인복지 혜택 변화에 관한 여론을 수렴 중이다.

19일 보건복지부에 따르면 기초연금 재정은 올해 26조원(예상 수급자 736만명)에 이른다. 2050년에는 수급자가 1330만명까지 늘어나 재정 소요액이 지금의 5배인 125조원에 이를 것으로 예측됐다. 가뜩이나 저출생으로 세금을 낼 생산연령인구도 줄어드는데 65세 이상 소득 하위 70% 이하에 국고에서 월 최대 34만원(올해 기준연금액)을 주는 지금의 기초연금 지급 방식을 유지하기에는 재정 부담이 크다.

기초연금은 각종 노인 복지 혜택 중 가장 덩치가 큰 제도다. 국회예산정책처는 최근 기초연금 수급 연령을 현행 65세에서 70세로 높일 경우 연간 약 6조 8000억원의 재정을 절감할 수 있다는 추계를 내놓기도 했다. 노인 연령 상향 논의가 불가피한 시점이다.

다만 재정만 생각해 노인 연령과 기초연금 수급 나이를 동시에 올리기에는 위험 부담이 크다. 지금도 한국의 노인빈곤율(40.4%)은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 심각하다. 통계청 분석을 보면 가처분소득(실소득) 기준 65세 이상 노인 빈곤율(중위소득 50% 이하)은 2013년 46.3%에서 2021년 37.6%로 나아지다 2022년 38.1%, 2023년 38.2%로 더 나빠졌다. 그나마 2014년 기초연금을 도입해 노인빈곤율이 연간 3.4~7.2% 포인트 떨어졌는데, 수급 연령이 뒤로 밀리면 노인 빈곤이 더 악화할 수 있다.

김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 “노인 연령을 70세로 올리면 65~69세 고령자들이 갑자기 기초연금을 못 받게 되는 데 빈곤율과 노인 삶의 질 악화, 고령자 노동시장 활성화 등의 대책 없이 노인 연령과 함께 복지 혜택을 받는 나이까지 올리는 건 불가능하다”고 말했다.

정세은 충남대 경제학과 교수도 “노인 연령을 올려도 빈곤율이 완화된다면 상관없겠지만, 아무리 일해도 빈곤에서 벗어나지 못하는 상황이라면 지금의 기초연금 받는 나이를 유지해야 한다”고 강조했다.

노인 연령 상향에 찬성하는 쪽에선 2차 베이비붐 세대(1964~74년생)가 노인이 되면 재산·건강·고학력을 갖춘 ‘신노년’이 등장할 것이란 점을 근거로 든다. 지난해 복지부가 발표한 ‘2023년 노인실태조사’를 보면 노인 가구의 연소득은 3469만원으로 2020년보다 442만원 늘었으며, 금융 자산 규모는 4912만원으로 같은 기간 1699만원 증가했고, 부동산 자산 규모는 3억 1817만원으로 역시 5634만원 늘었다. 스스로 노인이라고 생각하는 연령은 평균 71.6세로 2020년 70.5세보다 1.1세 상승했다.

그러나 속사정을 들여다보면 녹록지 않다. 중위소득(모든 가구를 소득순으로 줄 세웠을 때 가운데 소득) 50% 미만 빈곤 노인의 연소득은 1044만원으로, 100% 이상 150% 미만 노인(4627만원)의 5분의1 수준이다. 게다가 빈곤 노인은 기초연금을 포함한 공적 이전소득이 연소득의 58.7%에 이를 정도로 의존율이 높다. 100% 이상 150% 미만 노인은 22.6% 수준이다. 중위소득 50% 미만에선 29.6%만이 자신이 건강하다고 생각했다. 100% 이상 150% 미만에선 51.6%로 절반을 넘었다. 건강하지 않으니 정년 연장으로 계속 일하게 되더라도 생산성이 오를 리 없다.

박명호 홍익대 경제학과 교수는 “실효성 있는 빈곤 대책을 세우는 한편 노인 연령을 점진적으로 올리면서 기초연금 받는 나이도 조금씩 올리면 충격을 덜 수 있을 것”이라고 했다. 다만 “재정이 문제라면 기초연금 수급 나이를 올리기보다 지급 대상을 소득 하위 70% 이하에서 점진적으로 40%까지 줄여 더 두텁게 지원하는 게 재정과 빈곤 완화 측면에서도 더 나은 방법”이라고 제언했다.

- #연금

- #연령

- #기준

- #이상

- #노인

- #올리

- #소득

- #수급

- #복지

- #기초

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 과학적으로 “달걀 이븐하게 삶는 법” 찾았다 [달콤한 사이언스]

- 서울신문

0

0

![과학적으로 “달걀 이븐하게 삶는 법” 찾았다 [달콤한 사이언스]](https://cdn.inappnews.net/news/669419/ian-1739152874-47559.jpg)

- 2

- ‘돌아온 탕아’ 장동혁…‘팀한동훈’ 떠나 제자리로[주간 여의도 WHO]

- 서울신문

0

0

![‘돌아온 탕아’ 장동혁…‘팀한동훈’ 떠나 제자리로[주간 여의도 WHO]](https://cdn.inappnews.net/news/674778/ian-1739512464-861247.jpg)

- 3

- 예술로 가슴 뛰는 강남[서울펀! 동네힙!]

- 서울신문

0

0

![예술로 가슴 뛰는 강남[서울펀! 동네힙!]](https://cdn.inappnews.net/news/666765/ian-1738839803-966289.jpg)

- 4

- “캠프콜번 개발·K스타월드로 기업 유치…일자리 3만개·2.5조 경제 효과 창출할 것”

- 서울신문

0

0

- 5

- 거대 양당 힘에 짓눌린 풀뿌리 민주주의… 지역정당 싹을 틔워라[87년 체제 ‘대한민국’만 빼고 다 뜯어고치자]

- 서울신문

0

0

![거대 양당 힘에 짓눌린 풀뿌리 민주주의… 지역정당 싹을 틔워라[87년 체제 ‘대한민국’만 빼고 다 뜯어고치자]](https://cdn.inappnews.net/news/668858/ian-1739103426-791416.jpg)

- 6

- 적지 않지만 인생 역전도 애매한 5000만원에 꼬여버린 우리 [오경진 기자의 노이즈캔슬링]

- 서울신문

0

0

![적지 않지만 인생 역전도 애매한 5000만원에 꼬여버린 우리 [오경진 기자의 노이즈캔슬링]](https://cdn.inappnews.net/news/676103/ian-1739722511-110118.jpg)

- 7

- 소유와 경영 분리… ‘메리츠 맨’ 김용범, 작년 자사주 50억어치 사들였다[2025 재계 인맥 대탐구]

- 서울신문

0

0

- 8

- [인사] 우리은행

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 9

- 머리 나쁜 물고기? 어류도 사람 구분해 인식한다 [달콤한 사이언스]

- 서울신문

0

0

![머리 나쁜 물고기? 어류도 사람 구분해 인식한다 [달콤한 사이언스]](https://cdn.inappnews.net/news/682505/ian-1740114012-829911.jpg)

- 10

- [부고] 이수진(폭스바겐그룹코리아 상무)씨 모친상

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

![소유와 경영 분리… ‘메리츠 맨’ 김용범, 작년 자사주 50억어치 사들였다[2025 재계 인맥 대탐구]](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/defaultImage_dt.svg)

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.