- 입력 2025.02.13 08:03

0

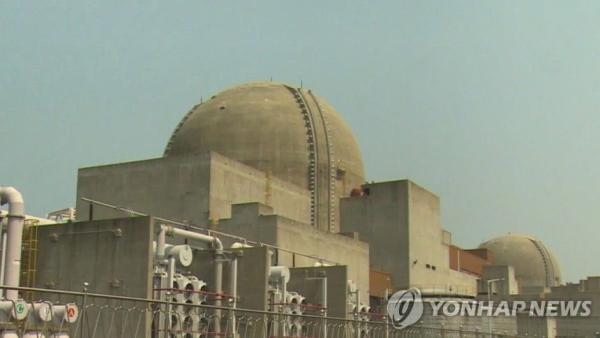

0[ 아시아경제 ] 원자력발전소 가동으로 발생하는 사용후핵연료(고준위 방사성 폐기물)가 5년 뒤 포화 상태에 이를 것이란 전망에 대응해, 지속가능한 '차세대 원자로'에 대한 정부의 선제적 지원이 필요하다는 주장이 제기됐다.

한국경제인협회(한경협)는 13일 김용희 한국과학기술원(KAIST) 교수에게 의뢰한 '차세대 원자로 기술 동향과 정책 과제' 보고서에서 이같이 밝혔다.

차세대 원자로는 기존의 대형원전과 비교해 지속가능성이 높고 안전성과 친환경성도 뛰어나다. 특히 이는 사용후핵연료 처리와 우라늄 수급 문제를 동시에 해결할 수 있는 에너지원으로 주목받고 있다. 사용후핵연료에 재처리 과정을 거쳐 우라늄을 분리·재사용할 수 있다는 점에서 이런 평가를 받는다.

현재 사용후핵연료는 국내에 영구 처분하는 시설이 없어 개별 원전 내의 대형 수조인 습식저장조에 보관돼 있는데, 2030년 한빛 원전을 시작으로 수조가 가득 차게 된다. 보고서는 차세대 원자로를 통해 현재 국내에 보관 중인 사용후핵연료 약 1.9만t(2023년 기준)을 재활용할 수 있으며 이를 통해 국내 전력 수요를 최대 350년간 충당할 수 있을 것으로 추산했다.

아울러 차세대 원자로가 노심(원자로에서 핵분열이 일어나는 부분) 냉각에 고압(150기압)의 물이 아닌 대기압(1기압)의 냉각재만 사용하는 만큼 중대 사고의 원인인 냉각재의 증발이나 유출 위험이 적다고 설명했다. 보고서에 따르면 차세대 원자로의 중대 사고 발생 빈도는 1000만 년에 1회로, 현세대 원자로의 10% 이하 수준이다. 보고서는 선제적으로 차세대 원자로 인허가 제도를 정비하고 연구개발·실증을 지원하는 해외 주요국의 사례를 참고해 한국도 경쟁력 확보를 위한 정책 과제 이행에 나서야 한다고 제언했다.

우선 국내 차세대 원자로 기술 개발은 공공이 주도하면서 민간이 투자를 통해 협력하는 방식으로 이뤄지고 있는데, 민간이 상용화를 주도할 수 있도록 공공의 핵심기술 및 연구개발 설비의 접근성을 확대해야 한다고 보고서는 주장했다. 또 차세대 원자로가 상용화를 거쳐 수출 실적으로도 연결되도록 적극적인 실증을 지원해야 한다고 덧붙였다. 이를 위해 국내에서 실증 부지를 조기에 확보하고 원천기술 확보를 위해서는 기업이 해외 정부·기업과 협력해 국외 실증로(실증용 원자로)를 건설할 경우에도 지원 근거를 마련해야 한다고 밝혔다.

아울러 보고서는 차세대 원자로 개발을 위한 규제 개선에 나선 미국과 영국의 사례를 들며 "한국은 원자력 보급 목표를 제시하는 제11차 전력수급기본계획과 사용후핵연료에 대한 관리 절차 및 원칙을 담은 방사성폐기물 관리법안에 여야 합의가 이뤄지지 않고 있다"면서 신속한 규제 시스템 혁신을 제언했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #정부

- #안전

- #지속

- #차세대

- #지원

- #능성

- #필요

- #게임

- #체인

- #원자로

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- "벽지와 바닥재 한 번에"…LX하우시스, 전·월세 인테리어 패키지 출시

- 아시아경제

0

0

- 2

- 소상공인 업계 "최소 20조원 이상 소상공인 위한 추경" 촉구

- 아시아경제

0

0

- 3

- 현대차 첫 전동화 대형 SUV '아이오닉 9' 출시

- 아시아경제

0

0

- 4

- 허태수 GS 회장 "AI 활용해 가치 창출하자"

- 아시아경제

0

0

- 5

- 배민, 1200명 중·소상공인 노무 해결 지원

- 아시아경제

0

0

- 6

- LX판토스, 인천 청라 초대형 물류센터 인수…"이커머스 강화"

- 아시아경제

0

0

- 7

- 英 이네오스 그레나디어, 부산 지역 판매사 모집

- 아시아경제

0

0

- 8

- 현대차 美모하비시험장 20주년…정의선 "미래혁신 핵심 역할"

- 아시아경제

0

0

- 9

- KCC, 트렌드펄스 세미나 진행

- 중앙이코노미뉴스

0

0

- 10

- 단독주택 집들이…롯데홈쇼핑, 유튜브 중장년 콘텐츠 확대

- 아시아경제

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.