- 입력 2025.01.08 14:07

0

0

[ 아시아경제 ] 2024년 12월은 윤석열 대통령 계엄령으로 시작해 그를 내란죄로 체포한다는 영장 발급으로 막을 내렸다. 계엄령이 떨어지자 시민들이 즉시 국회의사당 앞으로 모여 계엄군의 국회 장악을 저지했고 바로 국회는 계엄령 철회안을 가결했다. 그 뒤로 탄핵을 촉구하는 집회가 이어졌고 열흘 뒤 마침내 국회는 탄핵소추안을 가결했다. 민주주의에 대한 한국인의 내재화된 염원이 잘 드러난 아름다운 모습이었다. 이로써 한국 민주주의 역사에 매우 중요한 순간이 추가되었다.

이번 집회의 중심 장소는 여의도 국회의사당 앞이었다. 역사상 처음 있는 일이다. 한국 현대사에서 민주주의 수호를 위한 집회 장소는 주로 사대문 안의 원도심이었다. 1960년, 1980년, 그리고 1987년 독재 타도를 외치는 민주화 집회는 서울 원도심 거의 전역에서 이어졌다. 1980년 서울역 앞 대규모 집회, 1987년 명동성당과 시청 앞의 집회는 역사적인 장면으로 남아 있다. 대학생들이 핵심이었던 만큼 각 대학의 캠퍼스도 집회의 무대였다. 오래된 도시 공간 속에서 특히 광화문은 중심 무대였다. 공간도 넓고 교통도 편리해 사람들이 모이기 쉽다는 장점도 있었겠지만, 대통령이 머무는 청와대 앞 광화문은 그 상징성으로 인해 집회의 중심이었다.

지난 12월, 이번에는 여의도 국회의사당으로 시민들이 모여들었다. 그 장면을 지켜보면서 문득 서울이라는 대한민국 수도에서 그동안의 역사를 어떻게 기념하고 있는지 떠올렸다. 이 질문의 답을 광화문에서 먼저 찾아보았다. 광화문 입구에는 1968년부터 이순신 장군 동상이 서 있다. 그 왼쪽으로는 새로 조성한 공원이, 오른쪽에는 도로가 이어진다. 공원 한가운데 2009년 건립한 세종대왕 동상이 있고 공원 끝에는 2010년 복원한 광화문이 있으며 광화문 앞에는 2023년 복원한 월대가 있다. 한국의 민주화 역사를 기념하는 동상, 심지어 안내판도 없다. 온통 조선 시대를 기념하고 있다. 광화문이라는 넓은 공간에서 민주화 역사에 관한 기록은 대한민국역사박물관 안의 상설전시가 전부다.

광화문에서 시청으로 걸어가 보면 어떨까. 그래도 비교적 곳곳에서 민주화 역사에 대한 안내를 볼 수 있다. 예를 들면 덕수궁과 성공회성당 사이의 길 끝에 “6월 시민항쟁의 함성, 여기서 시작되다”라고 쓴 ‘6.10 항쟁 선언 현장’ 청동판이 있다. 명동으로 접어들면 6.10 민주화항쟁을 기리는 ‘6월 민주항쟁 기념비’가 향린교회 정문에 걸려 있다. 원도심 밖으로 나가면 민주화 역사를 기념하는 국립4.19민주 묘지와 기념관이 강북구 북한산 기슭에 있다. 이한열 기념관은 2004년 신촌에 문을 열었다. 원도심보다 오히려 다른 곳에서 기념물이 더 많은 셈이다.

다른 나라들은 어떨까. 런던과 파리, 워싱턴 D.C.를 예로 들어보면 어떨까. 런던과 파리는 제국주의 역사가 매우 오래되긴 했지만 민주화의 역사도 길다. 런던의 경우 1215년 선포한 마그나 카르타 이후 의회는 점차 왕의 권력을 통제해 발달했고 19세기부터 오늘날의 의회 민주주의 모습을 갖췄다. 런던 한복판 웨스트민스터궁에 소재한 국회의사당은 그 자체로 의회 민주주의의 가장 큰 상징이다. 그 앞에 조성한 팔러먼트 광장에는 윈스턴 처칠을 비롯해 영국 민주화 역사의 주요 인물의 동상을 세웠다. 그뿐만이 아니다. 세계 민주화 역사에서 중요한 역할을 한 미국 링컨 대통령, 남아프리카공화국의 만델라 대통령, 인도의 독립운동가 간디의 동상까지 세웠다.

1789년에 프랑스혁명으로 민주주의를 시작한 프랑스의 주요 무대는 파리였다. 바스티유 감옥 습격으로 혁명을 시작한 프랑스는 그 건물을 철거하고 바스티유 광장을 조성했다. 그리고 여기에 1830년의 혁명을 기념하는 ‘7월 기념비’를 세웠다. 에펠탑 앞 마르스 광장에는 프랑스혁명 200주년을 기념하는 ‘프랑스 인간과 시민의 권리선언 기념비’를 건립했다. 그런 한편으로 이 도시에는 나폴레옹이 건립한 에투알 개선문과 콩코르드 광장에 세운 이집트의 룩소르 오벨리스크가 여전하여 제국주의 역사 역시 남겨두고 있다.

미국의 수도 워싱턴 D.C.는 앞의 두 도시와 달리 행정 수도를 위해 계획된 도시다. 그 계획의 중심에 의회 민주주의를 상징하는 국회의사당이 있다. 하지만 이 도시에서 민주화 역사의 상징은 국회의사당 앞 공원 끝에 1922년에 건립한 링컨 기념관이다. 링컨이 전쟁을 통해 노예 제도를 없앴지만, 남부에서 엄격한 제도적 인종차별은 여전했다. 1963년 흑인 민권 운동 지도자 마틴 루서 킹 목사는 링컨 기념관에서 25만 명의 대중을 향해 민주화를 호소했고, 그로 인해 남부의 민주화를 이끌었다. 링컨 대통령과 킹 목사의 뜻이 담긴 이 건물은 민주주의에 대한 희망과 취약성을 동시에 기념하고 있다.

런던, 파리, 워싱턴 D.C.의 예를 보면 민주화 역사를 기념하는 방식은 각국과 각 도시의 역사를 반영하고 있음을 알 수 있다. 한국과 서울의 민주화 역사는 또 다르니 기념을 한다면 그 특징을 잘 반영하는 것이 중요하다. 어떤 방식이 있을까.

한국 민주화 역사의 특징이라면 1960년, 1980년, 그리고 1987년의 민주화 운동이 사회 전반적으로 폭넓고 두터운 지지를 받았고, 선거를 통해 정권을 교체하려 했다는 점에서 찾을 수 있지 않을까. 즉, 민의를 저지하는 세력에 대한 반발에서 끝나지 않고 민의를 그대로 반영할 수 있는 자유 선거 제도를 도입하는 것이 핵심이었다. 말하자면 한국 민주화 역사는 특정한 인물이 주도했다기보다 시민들이 만들어낸 것이라는 특징이 있다. 그렇다면 이를 기념하는 방식 역시 특정 인물을 기념하는 것보다는 민주화 운동, 특히 시민의 염원과 열정을 기념하는 쪽이 어울리지 않을까. 여기에는 역사를 기념하는 동시에 민주주의를 지키는 것이야말로 현재와 미래의 일이라는 메시지를 담아야 한다는 것도 덧붙이고 싶다. 기념의 방식은 다양하겠지만, 민주화 역사와 관련 있는 상징적인 장소라면 기념의 의미가 더 클 것이다. 서울은 조선 시대의 수도만이 아니다. 이제 서울은 모든 권력이 시민으로부터 나오는 민주 국가의 수도이다. 그에 맞는 기념을 적극적으로 고려해볼 때가 되었다.

로버트 파우저 전 서울대 교수

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #광화문

- #주화

- #민주주의

- #서울

- #기념

- #역사

- #시민

- #국회의사당

- #상징

- #장소

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 부산 진우도 해상서 선박 화재…선장 추정 60대 실종

- 서울신문

0

0

- 2

- "아직도 안 믿겨…교사가 어떻게 아이를" 대전 초등생 피살에 쏟아진 분노

- 아시아경제

0

0

- 3

- 청년이 직접 만드는 정책... 금천구, 제5기 청년네트워크 위원 모집

- 아시아경제

0

0

- 4

- 부산에 금융인재 자율형사립고 설립... 2029년 개교

- 서울신문

0

0

- 5

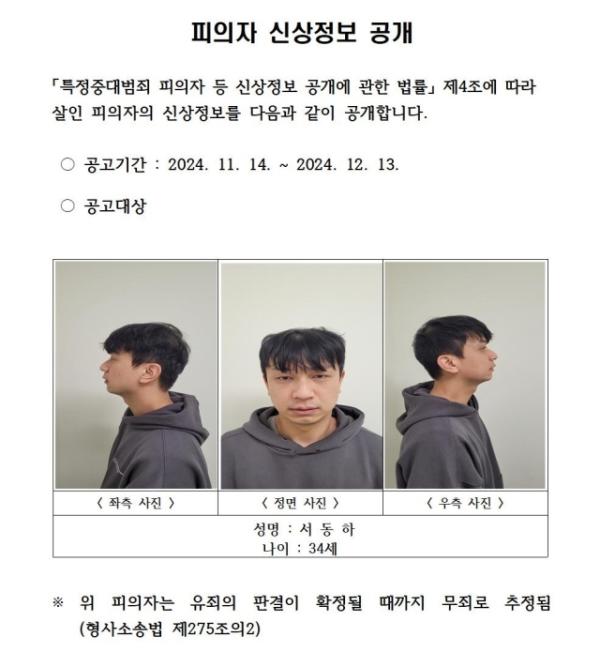

- 전 연인 스토킹 살해한 서동하, 1심서 무기징역 선고

- 서울신문

0

0

- 6

- 연금연구회, 7차 세미나 개최…11일 서울 정동 프란치스코회관

- 서울신문

0

0

- 7

- 춘천, 자연과 감성이 어우러진 여행지… 가볼 만한 곳은?

- RNX News

0

0

- 8

- 경북 울릉서 고로쇠 수액 채취하던 60대 낭떠러지 추락해 숨져

- 서울신문

0

0

- 9

- 성남시, 이색 회의 장소 ‘유니크 베뉴’ 4곳 신규 선정

- 아시아경제

0

0

- 10

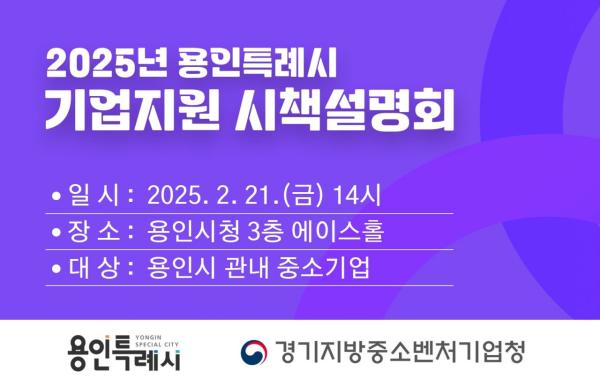

- 용인시, 中企 지원시책 합동설명회 21일 개최

- 아시아경제

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.