- 글·사진 유규상 기자 기자

- 입력 2025.02.05 00:58

0

0기계적 해결책 나열 챗봇과 달리

대화로 스스로 해결책 찾게 도와

연대 연구진, 연내 상용화 추진

“손자와 가까워지고 싶은데 자꾸 멀어만 지네요.”(70대 A씨의 질문)

“손자와 대화가 잘 이뤄지지 않았을 때 기분에 대해 좀 더 이야기해 줄래요?”(전문가의 답변)

손자와 친밀감을 높이고 싶은 70대 노인의 고민 상담은 1시간 가까이 진행됐다. “손자가 귀찮아할까 봐 말을 걸지 않다가 또 멀어져 후회하는 상황이 반복된다”고 하자 전문가는 “그렇다면 혹시 손자가 먼저 다가오는 때는 없었을까요?”라고 되물었다. 상담받는 노인이 부정적인 생각에 사로잡히지 않도록 유도하면서 꼬리에 꼬리를 무는 질문으로 스스로 해결책을 찾도록 돕는 모습이었다.

이 상담은 본지 기자가 70대 노인을 가정해 실제 심리상담 전문가가 아닌 인공지능(AI) 프로그램과 나눈 대화다. 4일 연세대에 따르면 베타 버전이라 이름조차 지어지지 않은 이 프로그램은 지난해 11월 연세대 인공지능학과·심리학과 공동 연구팀이 개발에 성공했다. 올해 말까지 실제 심리상담용 프로그램으로 시장에 내놓는 것이 목표다.

중국 AI 스타트업 딥시크의 저비용 고성능 모델 개발, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한 등으로 AI에 대한 관심이 높아지는 가운데 ‘AI와 심리학의 결합’이라는 국내 연구진의 성과라 더 눈길을 끈다. 아직은 상담 내용을 문자로만 입력할 수 있는 단계지만, 계속되는 대화를 통해 고민의 이유를 찾고 상담받는 사람의 상황에 맞는 적합한 방안을 제시한다는 점이 특징이다.

예컨대 ‘손자와 친해지는 방법을 알고 싶다’는 질문에 심리상담 AI 프로그램은 손자의 나이를 묻거나, 손자의 취미 등을 되물었다. 질문을 주고받는 횟수는 한 번 상담에 평균 30회를 훌쩍 넘어섰고, AI는 “성급하게 다가서지 말고 손자를 기다리되 자신의 취미나 삶의 방식 등을 강요하지 않아야 한다”는 조언을 내놨다. 이런 결과를 도출할 수 있는 이유는 연구팀이 ‘칵투스’(CACTUS)라는 대규모 상담 대화 데이터를 토대로 프로그램을 설계해서다. 실제 심리 상담에 사용되는 치료 기법을 기반으로 여러 대화 양상을 입력해뒀고, 이를 AI가 학습하면서 상황에 따라 대화를 이어간다.

챗GPT의 경우, 같은 고민을 입력했을 때 ‘손자의 관심 이해’, ‘친구 관계 파악하기’ 등 일반적인 해결책만 단어식으로 나열한다는 점에서 차이가 있다. 여진영 연세대 인공지능학과 교수는 “심리 상담이라고 하면 ‘위로’와 ‘공감’을 주로 하는 기존 AI와 달리 상담받는 사람이 스스로 문제를 되짚어볼 수 있도록 한다는게 장점”이라고 설명했다.

- #개발

- #국산

- #프로그램

- #연세대

- #손자

- #심리

- #학과

- #상담

- #인공지능

- #치료

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

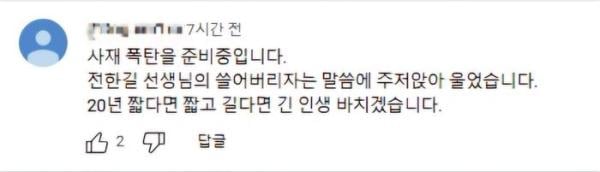

- 전한길 영상서 "사제폭탄 준비" 테러 암시글 40대 남자 자수

- 아시아경제

4

4

- 2

- 울산 중구, 육아휴직 공무원 근무평정 때 ‘가점’

- 서울신문

0

0

- 3

- 경남 연말연시 음주운전 교통사고 전년보다 25.1% 감소

- 서울신문

0

0

- 4

- 서부지법 난동 사태 '녹색 점퍼남' 등 2명 구속…"도망 염려"

- 아시아경제

0

0

- 5

- 김경희 이천시장, ‘2025년 증포동 주민과의 대화’ 개최

- 뉴스패치

0

0

- 6

- 농협은행전남본부-도교육청, 바우처카드 ‘맞손’

- 서울신문

0

0

- 7

- 인권위, '윤석열 방어권 보장' 안건 10일 재상정

- 아시아경제

0

0

- 8

- 故오요안나 사건, 고용부도 나서… ‘직장 내 괴롭힘’ 예비조사

- 서울신문

0

0

- 9

- '가짜 인턴 등록' 윤건영 의원, 2심서도 벌금 500만원…항소 기각

- 아시아경제

0

0

- 10

- 의대 신입생에 연락해 ‘휴학 강요’…경찰 수사 의뢰

- 서울신문

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.