- 송광호 기자

- 입력 2024.11.21 08:00

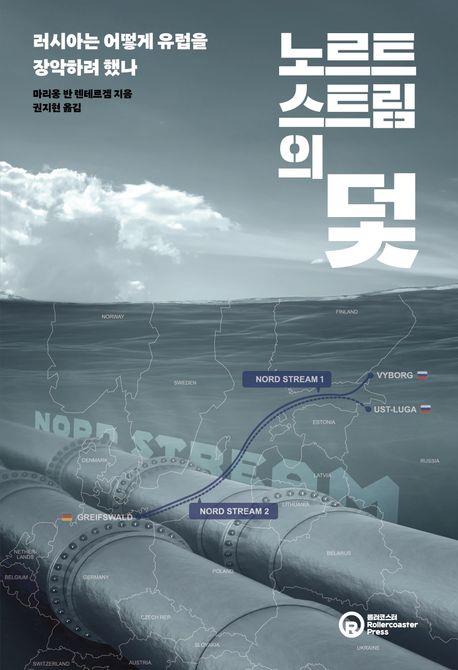

프랑스 기자가 쓴 신간 '노르트스트림의 덫'

[연합뉴스 자료 사진]

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 2000년대 초반 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 그보다 8살 많은 게르하르트 슈뢰더 당시 독일 총리를 형님 대접했다. 둘은 비슷한 환경에서 자랐다. 2차 세계대전 피해를 본 가정에서 자랐고, 어린 시절 가난을 겪었으며 스포츠에서 희망을 찾았다. 푸틴은 상트페테르부르크 뒷골목에서 왈짜패들과 어울리며 유도를 배웠고, 슈뢰더는 축구에 열광했다. 둘 다 대학에서 법을 전공한 것도 공통점이었다.

국가보안위원회(KGB)를 거쳐 40대 중반에 '러시아 차르'에 등극한 푸틴은 큰 형님뻘인 슈뢰더를 능숙하게 구워삶았다. 푸틴의 제안에 슈뢰더는 고개를 흔쾌히 끄덕이며 러시아와 전략적 동반자관계를 맺었다. 핵심은 발트해 해저에 러시아와 독일을 잇는 천연가스 파이프라인, '노르트스트림'을 건설한다는 것이었다.

[이타르타스=연합뉴스]

르 몽드 출신 프랑스 저널리스트 마리옹 반 렌테르겜이 쓴 '노르트스트림의 덫'(롤러코스터)은 푸틴이 유럽에 심어놓은 트로이 목마 '노르트스트림'을 둘러싸고 벌어지는 이야기를 담은 논픽션이다. 책은 천연가스관인 노르트스트림을 통해 러시아가 유럽을 장악하려 한 지속적인 노력을 조명한다.

노르트스트림은 러시아산 천연가스를 독일로 수송하는 약 1천200㎞ 길이의 해저 가스관이다. 사업비만 200억유로가 든 초대형 사업이었다. 사업 초기부터 환경오염, 러시아의 에너지 무기화에 대한 우려도 있었으나 에너지 문제를 시급히 해결해야 할 독일로서는 러시아의 제안에 솔깃할 수밖에 없었다.

[이타르타스=연합뉴스]

독일 경제는 2000년대 들어 성장 가도를 달렸고, 그럴수록 에너지 소비는 늘어났다. 원전이 대안이 될 수 있었지만, 여론은 환경 문제에 민감했다. 환경오염도 덜하고 가격도 석유에 비해 저렴한 천연가스가 대안이 될 만했다. 하지만 액화천연가스(LNG)는 선박으로 운송해야 하므로 비용이 그리 저렴하지 않았다. 그런 상황에서 만약 가스관을 통해 러시아산 천연가스를 공급받을 수 있다면 독일이 직면한 에너지 문제를 싼 가격으로 해결할 수 있다고 당국자들은 믿었다.

[EPA=연합뉴스]

독일에 제안한 '노르트스트림' 프로젝트는 사실 오래전부터 푸틴의 마음속에 있었던 계획 중 하나였다. 푸틴은 정권을 잡기 전부터 러시아의 풍부한 석유와 천연가스가 국력을 위한 지정학적 도구가 될 수 있다고 판단했다. 그의 경제학박사 논문도 국제관계에서 에너지를 도구화하는 내용을 담고 있었다. 특히 그가 주목한 건 가스관이었다.

가스관은 통제하기 편리했다. 밸브를 여닫는 것만으로도 가스 공급량을 손쉽게 통제할 수 있었다. 상대방을 압박할 수 있는 무기로도 활용할 수 있었다. 특히 추운 겨울에 '가스관을 잠그겠다'는 발언만으로도 상대국을 흔들 수 있었다. 게다가 푸틴은 그런 압박에 능수능란한 사람이었다. 그는 고객마다 가스 가격을 다르게 매기며 러시아 눈치를 보도록 유도했다. 러시아는 발트해 국가들에 가장 비싸게 팔았고, 독일에 가장 싸게 팔았다.

[롤러코스터 제공. 재판매 및 DB금지]

저자는 "푸틴에게 가스관은 에너지를 앞세워 러시아가 유럽을 지배할 수 있게 해주는 협박 수단이었다"고 말한다. 특히 노르트스트림은 "푸틴이 천연가스를 내세워 유럽을 인질로 삼으려고 심어둔 덫의 핵심"이라고 주장한다. 실제 우크라이나전이 발생해 서방의 제재가 이어지자, 러시아는 노르트스트림을 통한 가스공급을 중단했다. 이에 따라 가스 가격이 앙등하는 등 독일은 물론 유럽 곳곳이 인플레이션과 연료난에 시달렸다.

책은 주로 2000년대 초반부터 우크라이나전이 한창인 지난해 7월까지 유럽을 장악하려 한 푸틴의 음모를 마치 스릴러 소설처럼 흥미롭게 그려냈다.

권지현 옮김. 312쪽.

buff27@yna.co.kr

- #가스관

- #독일

- #에너지

- #유럽

- #트로이목마

- #푸틴

- #천연가스

- #스트림

- #노르트

- #러시아

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 하마스 "이스라엘 여성 인질 1명 추가 사망"

- 2

- 日언론, 韓정부 사도광산 추도식 불참 결정 발빠르게 보도

- 3

- 게이츠 낙마 후폭풍…다른 '성비위 의혹' 후보에도 따가운 시선

- 4

- '트럼프 살생부' 1호?…아프간 철군 지휘 美 3성장군 진급 보류

- 5

- '통상압박' 멕시코, 부품현지생산 늘려 중국産수입 억제 추진

- 6

- [트럼프 파워엘리트] '美우선주의' 추진할 충성파 전면에…인선 논란 '후폭풍'

![[트럼프 파워엘리트] '美우선주의' 추진할 충성파 전면에…인선 논란 '후폭풍'](https://cdn.inappnews.net/news/561514/ian-1732396227-714335.jpg)

- 7

- 나토 수장·트럼프, 美서 회동…"글로벌 안보문제 논의"(종합)

- 8

- 나토 수장·트럼프, 美서 회동…"글로벌 안보문제 논의"

- 9

- 푸틴, 우크라와 싸우는 신병에 빚 탕감해주기로

- 10

- 美달러 대비 러 루블 2년여 만 최저…"은행 제재 여파"

5개

5개

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.0/500