- 입력 2025.02.17 07:00

0

0

[ 아시아경제 ] 서울 광진구 화양동에 사는 방미숙 씨(64)는 5년 동안 집에서 보살피던 어머니를 얼마 전 경기도의 한 요양원에 모셨다. "엄마가 치매에 걸리셨어요. 요양원에서도 집에 보내달라고 밥도 안 드시고 자주 우신다고 하네요.” 방 씨가 눈물을 훔치며 말을 이어갔다. “마음은 찢어지는데 차로 40분 거리라 자주 갈 수가 있어야지요. 우리 동네 화양초등학교가 얼마 전 문을 닫았는데, 일본에서는 폐교에 요양원을 짓는 일도 흔하다고 하더라고요.”

집에 살던 어르신도 24시간 기저귀 신세를 질 정도로 노쇠해지면 시설 입소를 피할 수 없다. 게다가 요양시설이 외딴 섬 처럼 살던 곳과 멀리 떨어져 있으면 가족 면회는 줄고, 노인의 외로움은 커진다. 도심 내 폐교를 활용해 노인시설을 짓는 ‘에이징 인 플레이스(Aging in place)’ 방안이 주목받는 것은 그런 이유에서다.

서울 폐교 부지, 장기임대 길 열려

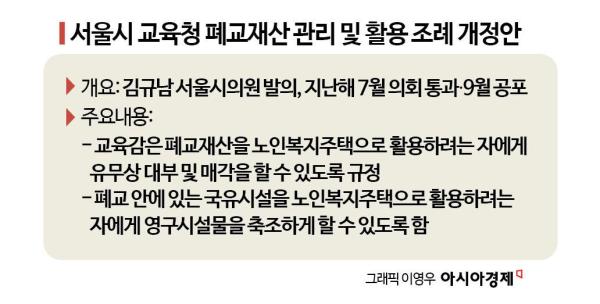

다행히 ‘저출산으로 서울 시내 폐교가 급격히 늘어날 것’이라고 예상한 서울시의회가 폐교 부지에 노인복지주택을 짓도록 길을 열었다. 김규남 서울시의원이 발의한 ‘서울시 교육청 폐교자산 관리 및 활용 조례 개정안’이 지난해 통과됐다.

김 의원은 “서울 땅값이 너무 비싸 시내에 노인복지주택을 짓는 게 쉽지 않다”며 “교육청이 폐교 부지를 장기임대해주면 서울 도심에 중산층 어르신을 위한 노인복지주택이 생길 수 있다”고 했다. 그는 폐교 활용 범위를 요양시설까지 넓힌다는 계획이다.

대다수 초·중·고등학교가 접근성이 좋은 곳에 있어 이웃이나 가족과 교류를 이어갈 수 있고, 살던 동네에 계속 머물면 어르신들도 환경 변화에 대한 부담을 덜 수 있다는 게 장점이다.

서울에만 폐교 대상 1300개 넘어

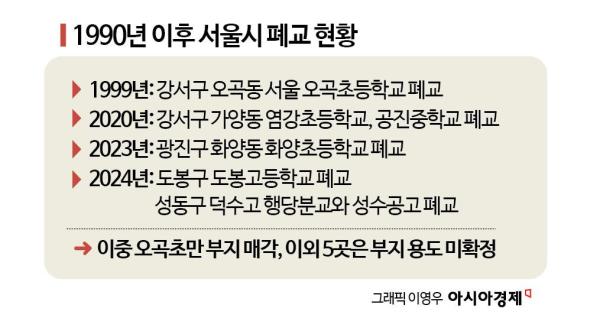

서울시 교육청에 따르면 1990년 이후 지금까지 서울에서 폐교된 학교 수는 총 7개다. 1999년 강서구 오곡동 오곡초등학교가 폐교한 이후 20년 동안 없었지만 최근 몇 년 새 빠르게 늘고 있다. 2020년에 강서구 가양동의 염강초등학교와 공진중학교가 교문을 닫았다. 2023년에는 광진구 화양동 화양초등학교가, 작년에는 도봉구 도봉고등학교, 성동구의 덕수고 행당분교와 성수공고까지 줄줄이 세군데가 없어졌다.

이 중에서 학교 용지가 팔린 사례는 오곡초등학교가 유일하다. '영구아트 심형래'가 2003년 8월에 부지 6800㎡를 27억3000만원 주고 샀다. 나머지 여섯개 학교는 부지를 어떻게 쓸지 아직 계획이 없다. 서울시교육청 관계자는 "지방에서 폐교는 체험학습장 같은 교육시설, 야영장 같은 문화시설로 이용하는 사례가 있다"며 "서울에서는 폐교 부지를 노인복지주택으로 활용하게 길을 터준 만큼 새로운 대안이 될 것"이라고 했다.

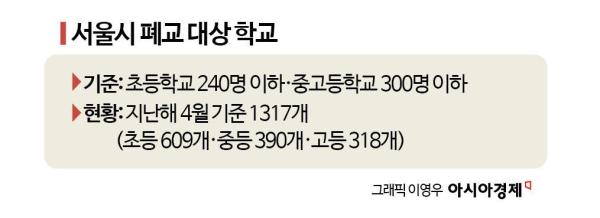

서울 시내 폐교는 종전보다 빠른 속도로 늘어날 전망이다. 지난해 4월 학생 수 기준으로 폐교 대상(초등학교 240명 이하·중고등학교 300명 이하)에 속하는 곳은 1317개(초등 609개·중등 390개·고등 318개)에 달한다.

서울시의회 관계자는 "폐교하려면 학부모 동의를 받아야 하는 데 부모님들의 반대가 심하거나 총동창회, 지역사회에서 막는 경우가 있어서 전교 학생 수가 80명이 채 안 되는데 운영하는 곳도 있다"며 "향후 학생 수가 더 줄면 이런 곳도 폐교 절차를 피할 수 없을 것"이라고 했다.

심나영 차장(팀장) sny@asiae.co.kr박유진 기자 genie@asiae.co.kr강진형 기자(사진) aymsdream@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #요양원

- #서울

- #시니

- #하우스

- #노인

- #대신

- #폐교

- #net

- #금자

- #동네

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- 파주시 '무장애 관광 연계성 강화 사업' 신규권역 지정

- 아시아경제

0

0

- 2

- 하마스, 이스라엘 인질 시신 4구 넘겨

- 아시아경제

0

0

- 3

- 美회담서 '466兆 손실' 장부 꺼낸 드미트리예프…"트럼프 취향 저격"

- 아시아경제

0

0

- 4

- "아이디어 낸 직원은 천재" 240만원 짜리 눈 치우는 '관광상품' 中서 인기

- 아시아경제

0

0

- 5

- 中, '사실상 기준금리' 4개월 연속 동결…1년물 3.1%·5년물 3.6%

- 아시아경제

0

0

- 6

- “韓, 트럼프 ‘中 배척’ 대비해 대체 공급망 준비해야”

- 서울신문

0

0

- 7

- "햇빛·강풍에 고통만 커져"…'구조실패' 호주해변 돌고래떼 결국

- 아시아경제

0

0

- 8

- 트럼프 1기 참모 볼턴 "트럼프 우크라이나 계획은 '항복작전'"

- 아시아경제

0

0

- 9

- 관중석 스토커에 화들짝…심판석에 몸 숨긴 女 테니스 선수

- 아시아경제

0

0

- 10

- “우크라 정권 교체 필요”… 트럼프, 젤렌스키 퇴진 압박 파문

- 서울신문

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.