- 입력 2025.03.26 10:41

0

0

[ 아시아경제 ] 도널드 트럼프 미국 행정부의 상호관세 발표를 앞두고 세계 주요국이 이른바 '구글세'라 불리는 디지털 서비스 세금을 폐지하거나 축소하며 '트럼프 코드' 맞추기에 나섰다. 지난달 외국 정부의 디지털 서비스세(DST)와 기술 규제를 미국 기업에 대한 약탈로 규정한 트럼프 대통령의 엄포가 효과를 발휘한 것으로 관측된다.

25일(현지시간) 인도 이코노믹타임스 등에 따르면 인도 재무부는 다국적 IT 회사들이 얻는 광고 매출에 6%의 세율을 적용해 부과하는 디지털 서비스세를 폐지하는 내용의 재정법 개정안을 의회에 제출했다.

인도는 2016년 구글이나 페이스북, 아마존 등 다국적 디지털 플랫폼이 온라인 광고로 버는 돈에 대해 세금을 제대로 내지 않는다며 디지털 서비스세 제도를 도입한 바 있다. 이들 기업이 인도 기업을 대상으로 연 10만루피(약 172만원) 이상 온라인 광고 매출을 올리면 광고 매출액의 6%를 세금으로 내야 한다. 유럽연합(EU)이나 영국이 도입한 디지털 서비스세와 비슷하다.

2020년 디지털 서비스세를 도입한 영국도 미국과의 상호관세 협상 과정에서 폐지 혹은 축소 등을 검토하고 있다. 영국은 EU 탈퇴 직후 미국과 자유무역협정(FTA)을 추진하다가 실패했는데, 이때도 유인책으로 디지털 서비스세 폐지를 검토한 바 있다. 피터 만델슨 주미 영국대사는 지난 22일 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "디지털세 자체가 협상 테이블에 올라와 있다. 폐지 외에도 여러 대안을 검토하는 중"이라고 밝혔다. 레이첼 리브스 영국 재무장관도 이튿날인 23일 디지털 서비스세와 관련해 "논의가 진행 중"이라고 이를 재확인했다.

영국의 노력에 호응한 듯 트럼프 대통령도 키어 스타머 영국 총리와 전화 통화를 통해 양국 간 무역 협상 진전에 대해 논의하기도 했다. 영국 총리실 대변인은 24일 두 정상이 전날 오후 늦게 전화로 통화했다며 "경제적 번영 합의와 관련해 이뤄진 진전을 간단히 논의했다"고 전했다. 미국 로이터통신과 AFP통신 등에 따르면 양국이 논의 중인 협정은 기술·인공지능(AI)이 중심으로 FTA보다는 작은 규모다.

디지털 서비스세는 2010년대 말 전 세계적으로 활발하게 논의됐다. 경제협력개발기구(OECD)·주요 20개국(G20) 등을 중심으로 도입을 논의했으며 OCED 회원국은 2018~2019년경 정책 초안까지 만들었다. 그러나 이후 미국 등이 비준 절차에 동의하지 않으면서 이행 자체가 사실상 무산됐고 영국·프랑스·이탈리아·오스트리아·터키 등 유럽 국가와 캐나다를 포함해 개별 국가 중심으로 도입이 이뤄졌다.

한국은 문재인 정부 시절인 2018년 세법 개정을 통해 부가가치세 부과 대상을 구글 플레이스토어 등에서 해외기업 서비스 전체로 확대했다. 한국판 구글세다. 다만 이마저도 부가가치세 형태라는 점에서 법인세나 소득세가 아니라는 한계를 안고 있다. 지금도 디지털 서비스세 강화를 위한 목소리가 국회 등에서 나오고 있지만, 미국과의 상호관세 협상을 앞둔 시점에서 우리 정부는 몸을 낮추는 모양새다.

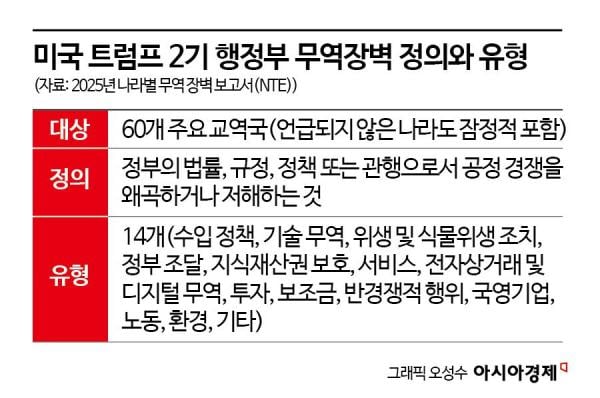

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난달 14일 대외경제현안간담회에서 "미국이 관세뿐만 아니라 부가가치세, 디지털 서비스세 등 비관세 장벽까지 포함해 평가할 것으로 예고한 점을 고려해 상황을 예의주시 할 필요성이 있다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #서비스

- #구글

- #코드

- #미국

- #영국

- #폐지

- #디지털

- #관세

- #트럼프

- #상호

- 비트코인, 제도권 진입 가속…가상자산 시장 판도 변화

300

27

27

- 위험 커지는 아파트 담보 후순위 대출…‘빚의 늪’ 경고등

300

1

1

- 개인회생 급증…채무자 보호와 제도의 한계 사이

300

5

5

- 가계부채 증가 속 대출 규제 딜레마…금융시장 긴장 고조

300

0

0

- 법인 대리운전 서비스 : 기업 모빌리티의 새로운 패러다임

300

0

0

- 꽃배달 서비스, 어떻게 진화하고 있나?

300

14

14

- 2025년 신혼여행 박람회, 어떤 혜택이 기다리고 있을까?

300

17

17

- 유럽 신혼여행, 어디로 갈까? 인기 여행지 추천

300

18

18

- 장례식장에서 고인을 추모하는 전통적 방식과 예절

300

10

10

- 대출의 모든 것 : 종류, 조건, 주의사항 총정리

300

3

3

- 연예“미성년자 때 사귀지 않았다, 채무 압박 때문에 비극적 선택한 것도 아냐”…김수현 눈물 [종합]

1

1

- 연예DK(디셈버), 얀 '부탁' 23년 만에 재해석! 6일 리메이크 음원 발매

1

1

- 연예“신민아 XX 예뻐” 풀스토리 공개…혜리 “충격받았다” (헬스클럽)

1

1

- 사회김수현, 울며 미성년자 교제 의혹 부인 "故김새론 유족에 120억 소송"(종합)

1

1

- 연예옥주현, 지드래곤 콘서트 논란에 “너무 마음 아프다”

5

5

- 연예故 설리 오빠, 이번엔 김수현 기자회견 저격 “너보단 잘할 듯” [왓IS]

0

0

- 연예옥주현, GD 콘서트 라이브 논란에 응원 메시지

3

3

- SNS"SSG 랜더스 치어리더 김현영, ‘현영바비’의 새로운 도전"

0

0

- 연예김수현 “비겁하단 비판 얼마든지 받겠다, ‘인간 김수현’ 아닌 ‘스타 김수현’ 선택” [전문]

1

1

- 경제국내외 불확실성에 원달러 불안… “1500원 갈 것”

1

1

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- '상호관세' 발효 앞둔 美…韓국방 절충교역 지적·中비판수위 높여

- 아시아경제

0

0

- 2

- [영상] 야생 호랑이와 마주친 남성이 목숨 건진 ‘신박한 방법’ 공개 [포착]

- 나우뉴스

0

0

![[영상] 야생 호랑이와 마주친 남성이 목숨 건진 ‘신박한 방법’ 공개 [포착]](https://cdn.inappnews.net/news/734897/ian-1743499804-503858.jpg)

- 3

- 트럼프 장·차남, 가상화폐 채굴업체 투자 나서

- 아시아경제

0

0

- 4

- 中 유명 제작자도 ‘폭싹 속았수다’ 극찬…넷플릭스 막혔는데?

- 나우뉴스

0

0

- 5

- 무신사, 첫 사외이사 선임…이사회 독립성·전문성 강화

- 아시아경제

0

0

- 6

- 네타냐후, 국내 정보기관 수장 지명 하루만에 철회

- 아시아경제

0

0

- 7

- 반토막난 테슬라 주가…본인탓 인정한 머스크 "매우 비싼 일"

- 아시아경제

0

0

- 8

- 백악관, 2일 ‘국가별’ 상호관세 못박아 놓고… 트럼프 “다른 나라보다는 친절”

- 서울신문

0

0

- 9

- 車·소고기·망사용료… 美, ‘韓 비관세장벽’ 전방위 지적

- 서울신문

0

0

- 10

- 동맹국도 가차 없는 美 무역장벽…K방산에도 딴지

- 서울신문

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 포인트 적립 횟수 초과

- 오늘 포인트 적립 가능 횟수(30번)를

모두 사용하셨습니다.

- 확인

- 뉴스

- 투표

- 게임

- 이벤트

5

5

![[단독]F4 갈등 봉합되나…금감원장, 이번주 회의 참석한다](https://cdn.inappnews.net/news/734977/ian-1743504604-372100.jpg)

![테이, 故장제원 사망 소식 전하며 “안타깝다” 발언…누리꾼 시끌 [왓IS]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2023/02/14/isp20230214000365.440x.0.jpg)

![러 제재 완화 이견·푸틴 ‘꼼수’… 우크라 부분 휴전은 ‘가시밭길’[글로벌 인사이트]](https://cdn.inappnews.net/news/734765/ian-1743507715-98393.jpg)

![‘부친상’ 故장제원 아들 노엘 “잘 보내드리겠다…안 무너질 것” [왓IS]](https://cdn.inappnews.net/news/734885/ian-1743499804-109257.jpg)

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.0/500